城市应当为陷入困境的人们创造可以选择“留下来”的可能。

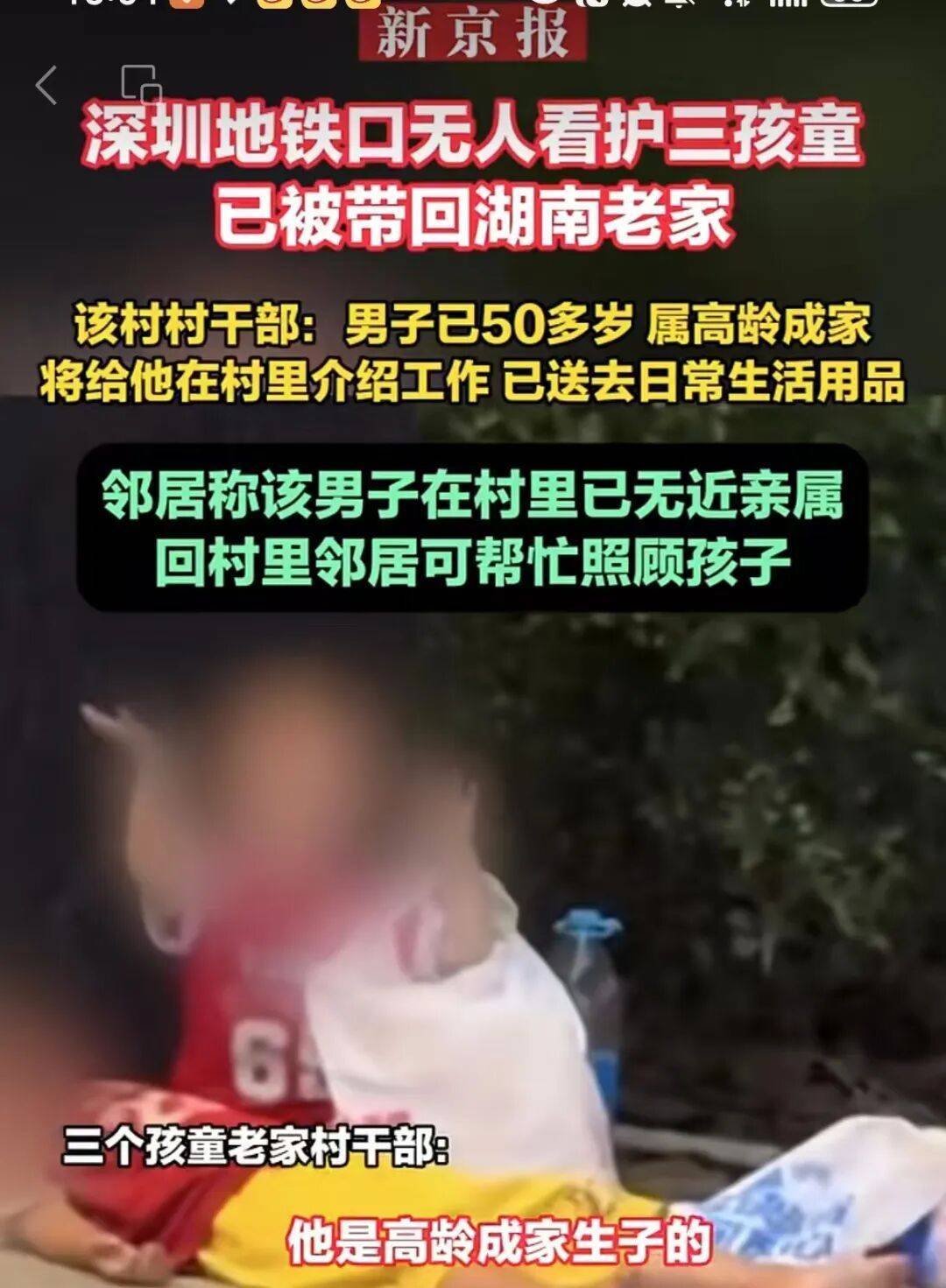

将孩子安置于地铁口固然极不妥当,但这位父亲所遭遇的困境,本该是公共照拂最应该助力化解的。图/新京报视频截图

文 | 羽木

“深圳地铁站口3孩童躺坐无人陪事件”有了最新进展。9月21日,新京报记者多方核实获悉,三孩童已被父亲何某带回老家。他们的老家位于湖南道县一村庄,该村村干部称,何某父母已经离世,老婆离家出走,他长期带三个孩子在外打工,当地已进行帮扶,将给他在村里介绍工作。

据新京报此前报道,9月16日,三个孩子在深圳宝安地铁站B口躺坐无大人陪同一事引发关注。孩子父亲何先生称,他跑摩的维生,拉完客就会回地铁口,需要有人帮助看孩子但经济困难。事件曝光后,事发地社区立即介入协助。

此事从结果上看,孩子离开了可能存在风险的城市街头,回到了有帮扶承诺的老家,似乎是一个“不那么糟糕”的结局。

但依然值得深思的是,“带回老家”真的是这个家庭唯一的归宿吗?或者说,这是最符合孩子利益和父亲期待的选择吗?当地社区工作人员表示,由于何先生一家户口不在深圳,所以“帮扶有难度”,这或是该选择不可忽视的现实背景。

应该看到,何某之所以选择将孩子带在深圳生活,本身就反映出异地谋生的现实压力与亲情维系的艰难平衡。一边工作、一边照顾三名幼童,对于任何一位家长都是巨大挑战,更不用说在缺乏家庭和社会支持的情况下。将孩子安置于地铁口固然极不妥当,但这位父亲所遭遇的困境,本该是公共照拂最应该助力化解的。

孩子最终被带回老家,当地也承诺给予帮扶,虽然处境可能看起来是改善了,但也意味着何某可能要告别谋生已久的熟悉的城市,不仅收入可能受影响,孩子的成长环境也随之剧变。

在大力发展普惠托育服务,并逐步推行免费学前教育的今天,如果这三名孩子能够在一个相对稳定的环境中获得专业照护和教育,本该是一种更为理想的选择。

这方面已有国家政策的明确指引。如今年初出台的《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》就提出,推行由常住地提供基本公共服务,采取常住地直接提供、跨区域协同经办、完善转移接续等方式,逐步将基本公共服务调整为常住地提供。

一定程度上说,能否为何某这类陷入困境但又不具备本地户籍的特殊群体提供有效救助,正是检验“由常住地提供基本公共服务”政策落地成色的试金石。

如果说,普适性制度完善尚需时日,那对这类特殊群体进行优先关照,就不妨成为突破点。这不仅关乎单个家庭的命运,更关乎城市的包容性与人文温度。

当然,最终的选择权应交给当事人。但城市应当为陷入困境的他们创造可以选择“留下来”的可能,“带回老家”不该是唯一的出路。毕竟,像何某这样的情况,只是无数个体和家庭在“谋生”与“育儿”之间进行艰难权衡的一种极端呈现,而并非孤立的个体困境。让公共服务以需求为导向,精准覆盖真正需要的人,值得所有城市努力。

撰稿 / 羽木(媒体人)

编辑 / 迟道华

校对 / 柳宝庆

欢迎投稿:新京报评论,欢迎读者朋友投稿。投稿邮箱:xjbpl2009@sina.com评论选题须是机构媒体当天报道的新闻。来稿将择优发表,有稿酬。投稿请在邮件主题栏写明文章标题,并在文末按照我们的发稿规范,附上作者署名、身份职业、身份证号码、电话号码以及银行账户(包括户名、开户行支行名称)等信息,如用笔名,则需要备注真实姓名,以便发表后支付稿酬。

配资天眼提示:文章来自网络,不代表本站观点。